| 東平の学習を深めていく中で、戦時中にこの東平の地にも外国人の労働者がいたことを知りました。そして、様々な悪条件の中、多くの犠牲者が出ました。 しかし、別子銅山では、その方たちのご冥福をお祈りし、過ちを二度と繰り返さないようにするために慰霊碑を建立し、現在もなお供養が続けられていることも知りました。 そして、身近に「戦争」は戦場で繰り返される殺戮だけが悲劇を生むのではなく、予想しないような所にまで、広くに渡り多くの人を不幸にしてしまうことを改めて感じることができました。 そのことを、ページをご覧になった方にもお伝えしたいと思いこのページを起こさせていただきました。 |

|

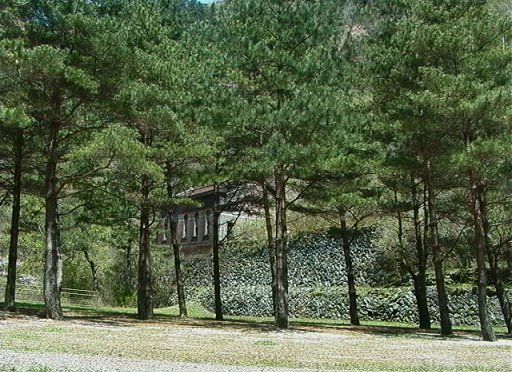

| 戦争中、ここ(第三集落)には中国人の捕虜収容所がありました。 松林の奥には、第三変電所が当時のままの姿で残っています。 平成12年(2000)4月29日撮影 |

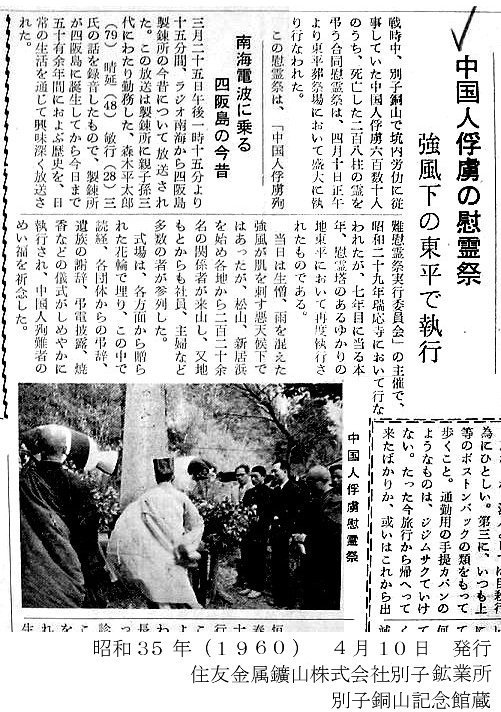

| 労働力不足の補充のため、昭和17年(1942)から朝鮮の人たちが東平へ来ました。 その人たちは、喜三谷社宅で日本人とともに生活しました。 そして、その家族の子どもたちは、東平の小学校で日本の子どもたちとともに学びました。 その後、昭和18年(1943)2月18日には、朝鮮の人たちが297名にも増え、喜三谷社宅だけでは住めなくなり、東平娯楽場を改造して三階建にし、二階と三階に住まいを確保しました。 戦争の色が濃くなってきた、昭和19年(1944)11月に、中国の人たち681名が捕虜として入山し、第三通洞の坑口前に杉皮葺き木造平屋建(縦約34.2メートル、横6.3メートル)の2棟を建設し、収容しました。 朝鮮の人たちと同じく、大平坑8番坑道上部に入坑して坑内作業に従事しました。 約一年間の間に寒さや飢えのために191名が亡くなりました。 さらに、往復途中の病没者17名を加え、全てで208名が亡くなりました。 そして、終戦を迎えた昭和20年(1945)11月に引き上げました。 その後、犠牲者の魂を弔うため、昭和29年(1954)6月、東平葬儀場に殉難者慰霊の碑を建立し、8月14日に入魂式を行いました。(下記、別子ニュース参照) 東平坑閉坑後の昭和45年(1970)に山根の瑞応寺(ずいおうじ)の墓地へ移設し、現在でも毎年10月の第一日曜には慰霊祭を行っています。 |

|

ビデオをご覧いただくには、RealPlayerソフトが必要です。 | ||||

| 原茂夫さん 平成12年(2000)11月16日 観光ボランティアガイド養成講座(新居浜市文化センター)にて収録 |

子供の頃見た、外国人労働者について (1分08秒) |

830KB |

|||

| 中国人捕虜について (1分05秒) |

804KB |

||||

| 終戦を迎えて・・・・ (0分49秒) |

619KB |

||||

| 現在も続けられている慰霊祭 (1分18秒) |

965KB |

||||

|

|

|

写真は、瑞応寺に建立されている外国人労働者の慰霊碑です。 第2次世界大戦末期に労働者不足を補うために中国の人々が強制的に連行され、その時に亡くなられた人々の冥福を祈るためにつくられました。 現在新居浜は、別子銅山によって国内でも有数の工業都市に発展することが出来ました。 しかし、これまでに成長する過程には、たくさんの犠牲を伴っているということを忘れてはいけません。 そのためにも現在も欠かすことなく供養が続けられ、中国の人たちもお招きして慰霊祭を行っています。 |

| 外国人労働者の慰霊碑 昭和60年(1985)撮影 松浦勲氏提供 |

|

|

|

|

|

|