|

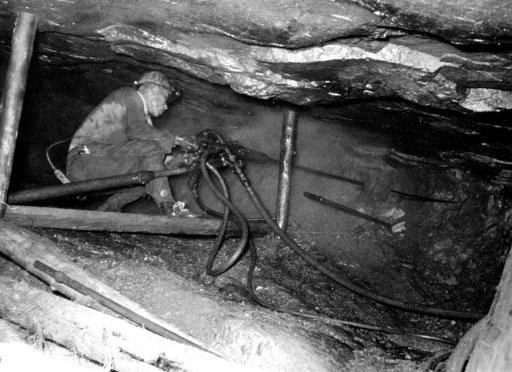

| 切羽(きりは)の写真です。 昭和30年代後半に撮影 別子銅山記念館蔵 |

| 上記の写真は、切羽(きりは)といって鉱石を掘り出す最前線の場所になります。 場所は東延(1番レベル面)の生鉱(一度も掘り出していない鉱石のことをいいます。また、一度掘り出して銅の含有頻度が低いため捨てられて埋められた鉱石を凍山(こおりやま)といいます。)掘場を削岩機(型名:ASD25)により掘削しているところです。 坑内の作業は、請負業場と本番業場に分れ、このような掘場は請負制でした。 請負作業においては、月の初めにあらかじめ作業基準量を設定し、月末に係員が出来高を鑑定(これを銀見と呼んでいる)して、基準作業量を超えた部分について奨励給が支給されます。 ちなみに、この写真の堀場では、3人一組(1方といいます)で1発破した作業量は2立方メートルとすると、約3立方メートルは掘れる可能性があるので、鑑定は150%となります。 写真から分かるように、まさしく坑内の仕事は命を懸けてされているものだと感じます。 |

|

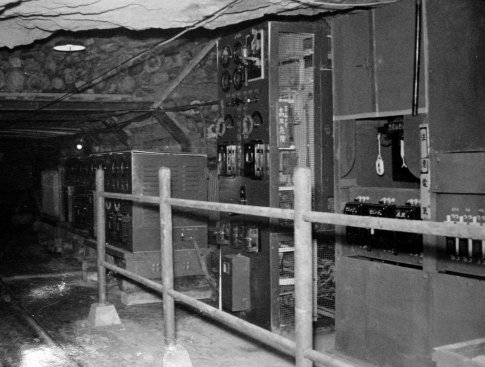

充電所 左の写真は、第三通洞のある8番レベル面に設置された蓄電車の充電場です。 電車は架空線式と蓄電池式の2種を使用し、架空線式は8番面と4番面の主要坑道に、蓄電車は各坑道にそれぞれ配置されていました。 種類別の台数は次のようでした。 蓄電車・・・・・・・・・・・・・ 8台 トロリ−電車6トン車・・・・・ 2台 トロリ−電車5トン車・・・・・ 5台 トロリ−電車3トン車・・・・・ 2台 |

| 充電所 昭和30年代後半に撮影 別子銅山記念館蔵 | |

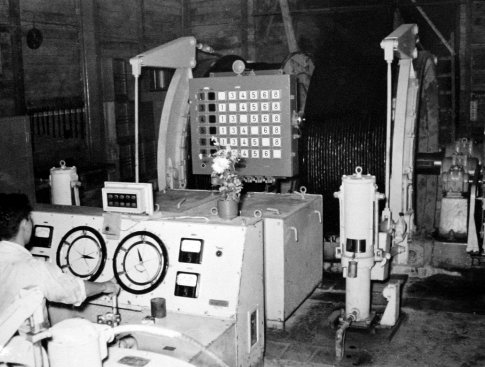

| 上部立坑機械室 右の写真は、1番プラットのすぐそばにある上部立坑機械室です。 ここには150馬力の捲揚機を初めとして、運転に必要な各種の新鋭機械が設置されていました。 この機械室は工作関係者の詰所でもありました。 東平の工作部内は職制上は第1生産部工作課に所属し、約60名が機械・電気両部内の管理に当たっていました。 なお、その内約半分は坑外勤務でしたが、坑外は社宅、水道等の関係も含まれるので業務は多岐にわたっていました。 |

|

| 上部立坑機械室 昭和30年代後半に撮影 別子銅山記念館蔵 | |

|

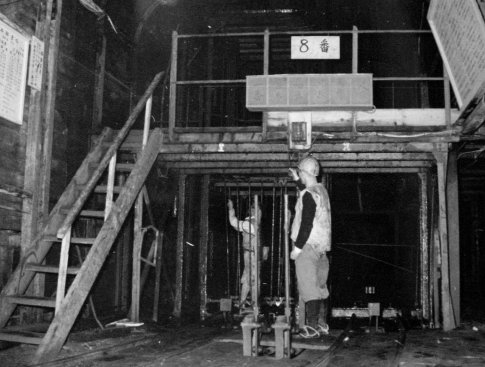

上部立坑の8番プラット 左の写真は上部立坑の8番プラットという所です。 入坑した作業者は、ここからケージというエレベータのような乗り物に乗ってそれぞれの作業場に行きました。 このようなプラットが、6番、4番、3番、1番にありました。 ケージは1階と2階に分かれ、搭乗人員は30名です。 このケージは8番−1番間385メートルを2分30秒で運転されます。 立坑の広さは2.5メートル ×4メートルとなっています。 上部立坑は、昭和28年(1953)8月以来、2ヶ年の工期と3億円の工費を投じて実施した上部開発企業の根幹をなすものでした。 太平坑勤務者は標高300メートル余の坑道を往復していましたが、立坑完成によって瞬時にして目的地に達することができるようになりました。 |

| 上部立坑の8番プラット 昭和30年代後半に撮影 別子銅山記念館蔵 | |

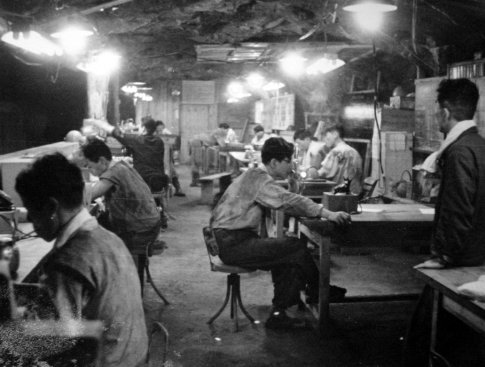

| 8番役局 右の写真は、8番役局(「やっきょく」と読みます)という所です。 8番役局とは東平坑にある坑内指揮所で、ここに坑長、担任、分任などがいました。 入坑した坑内夫は、必ず担当の分任からその日の作業の割当や指示を受けます。 これを顔づけとも呼びました。 作業終了時にもここで報告や次のグループ(方:かた−といいます)への引継を行いました。 ここの温度は四季を通じて25℃前後で、坑内としては快適な場所に属しました。 役局一帯は坑内の心臓部となっていて、火薬類取扱所、着替所、乾燥室、ビット置き場、物品受渡所等が集まっていました。 |

|

| 8番役局 昭和30年代後半に撮影 別子銅山銅山記念館蔵 | |

|

漏斗(ろうと) 左の写真は、漏斗とよばれる施設です。 鉱石は、各坑道の摺(「ずり」とよばれる入れ物)に入れられ、1部分は写真のように8番レベル面の漏斗でダンプカーに抜かれて東平坑(第三通洞)外に運び出されます。 他は、坑内を経由して14番でダンプカーに抜かれて端出場へ出ました。 昭和30年代後半では、東平坑(第三通洞)からの出坑量は日量約500トンで、そのうち250トンが坑内経由、残りの250トンが東端索道経由となっていました。 もっとも、500トン全部を坑内経由にすることは可能でしたが、東端索道が自動式(モーターを使用しないで、搬出する鉱石の重みだけで動かしていた)であるため、生活物資を上げるために250トンの鉱石を必要とする関係上、半分を坑外に出す必要がありました。 |

| 漏斗 昭和30年代後半に撮影 別子銅山銅山記念館蔵 | |

| 凍山(こおりやま) 右の写真は、凍山といわれる鉱石の写真です。 東平坑における出鉱の殆どは凍山でした。 凍山とは昔の掘り残し、または堀り捨てた鉱石のことで、東平は二代堀り(又は三代堀り)の鉱山です。 昔は、選鉱技術が幼稚であったために高品位の鉱石が豊富に存在していました。 その際、銅の含有量が5〜3%以下の鉱石を放置されていました。しかし、その後、技術の向上によりこの残鉱も東平の命脈となったのです。 写真の中央以下の固い感じの肌は、掘り残しの硫化で、上半分の粉上の鉱石はかつて充填したものが凍結した状態と推定されます。 |

|

| 凍山 昭和30年代後半に撮影 別子銅山銅山記念館蔵 |

|

おいしかった空気−主婦の坑内見学− 昭和36年7月10日発行 別子ニュースより |

|

|

|

|

|

|