|

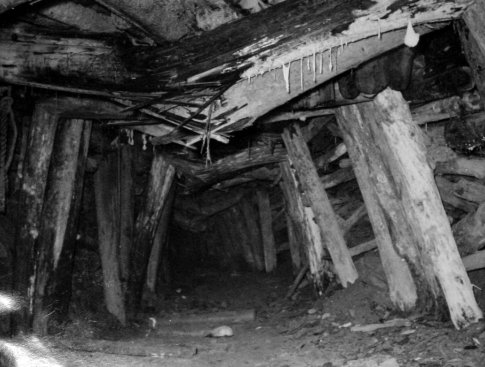

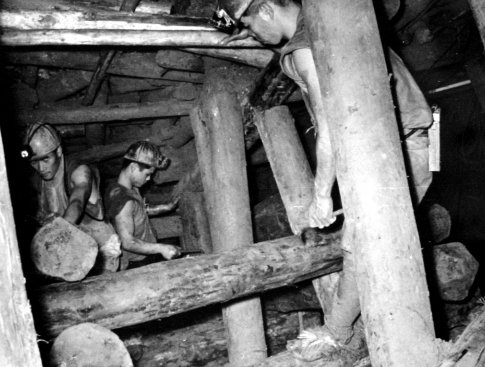

盤圧によって崩れかけた坑道 かつて操業上最大の難事は坑内排水の問題で、水夫とよばれる排水要員が坑内夫の半数以上を占める時代がありました。 昭和30年代後半には、排水問題は機械の進歩等によって解決されましたが、それに代わる最大の難題の1つとして保坑がありました。 保坑というのは、坑道を安全に保つということです。 太いヒノキで保坑しても、強い盤圧の関係で写真のような状態となるのそんなに時間は掛からなかったそうです。 そのため、鉱木費は物品費中の約6割を占め、昭和35年(1960)下半期の予算を例にとると、東平坑物品費26000千円のうち15000千円が坑木費となっていました。 使用量は月当1700〜1800石で、使用した木材の種類はヒノキ7 、松3の割合でした。 単価はヒノキが2200円/石、 松1400円/石 となっていました。 |

| 盤圧によって崩れかけた坑道 昭和30年代後半に撮影 別子銅山記念館蔵 | |

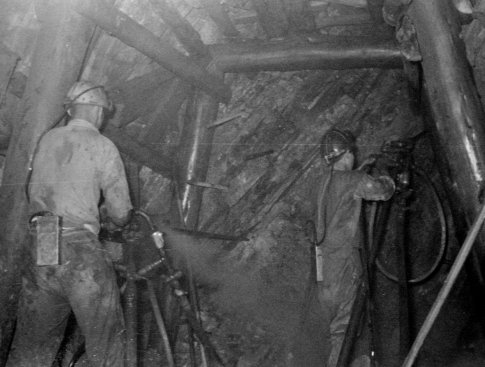

| 坑道掘進の様子 右の写真は、削岩機(ASD25)2台を使用しての坑道掘進をしている場面です。 ダイナマイトを仕掛けるための穴を掘っています。 この業場での作業員は、支柱工1、削岩工2、運搬工1の計4名がグループとなり、各々1の方、2の方に作業を行います。 工程は、1日(2方)1発破の150センチ掘進が基準となっています。 坑内の作業時間は、1の番8:00〜16:00、2の番13:20〜23:20、3の番22:30〜6:30となっていますが、入出坑時間、着替、坑搭乗、歩行等の時間を差引くと実労時間は5時間前後になります。 主要な作業は1の番と2の番で行い、3の番には保坑等の補助作業を行いました。 |

|

| 坑道掘進の様子 昭和30年代後半に撮影 別子銅山記念館蔵 |

| 坑内掘削のアニメーション (544KB) |

|

| 1勤の坑夫が8:00に入坑し、発破の出来るように準備をし、14:00頃になると発破し、坑内から引き上げます。 その様子をアニメーションで再現しました。ダイナマイトを仕掛ける方向などもできるだけ実際に近いように工夫しています。 2勤および3勤の坑夫が発破の後片付けをして翌日に発破のできる状態にしてます。 |

|

試錐(しすい)の様子 凍山という特異性から探鉱(鉱床を探すこと)は特殊な方法も必要になってきます。 古老の話、経験による推測等が大きい参考とはなりますが、オーソドックスなやり方も当然必要となってきます。 試しに探鉱する事を試錐と呼んでいます。 半期における総工数27000工のうち採鉱15000工、開・探鉱5000工、その他7000工で、開・探鉱は全体の20%近くを占めています。 左の写真は、TY45F型と呼ばれる削岩機を使用した長孔ボーリングによる探鉱で、ロッドの長さは約10メートルもありました。 |

| 試錐(しすい)の様子 昭和30年代後半に撮影 別子銅山記念館蔵 | |

| 支柱を組んでいる様子 右の写真は、筏組み(いかだぐみ)支柱と呼ばれる作業中です。 手前が支柱工で奥の2人が運搬工です。 削岩工は削孔作業を行っています。 このように1つの堀場に支柱工1人、削岩工1人、運搬工2人の割合でグループを組んでいます。 東平の職名別作業人員は支柱工60人、削岩工50人、運搬工120人で他に若干の付帯業務(倉庫・警備)に従事しています。 |

|

| 支柱を組んでいる様子 昭和30年代後半に撮影 別子銅山記念館蔵 |

| ダイヤモンド水のはじまりは近藤弘男さん | ダイヤモンド水のはじまりについて −その1− (0分58秒) ダイヤモンド水のはじまりが1951年、今年で50周年を迎えます。 旧別子を訪れる人たちのオアシスとして今もこんこんとわき出ています。 |

729KB |

|||

| ダイヤモンド水のはじまりについて −その2− (1分00秒) |

744KB |

||||

|

|

|

|

|

|